Gemini3的代码能力对于前端开发者意义见解

引言

Gemini 3.0 是谷歌最新一代大型模型系列,在推理、工具使用和多模态理解上迈出了一次“代际跃迁”。对前端开发者而言,它不只是“更快的代码补全”,而是能在设计、生成、调试、评审的整条链路上提供更强、更稳定的智能支撑。本文结合最新官方资料与实践,系统解析 Gemini 3.0 的技术要点、在前端领域的能力提升、开发者使用指南与工作流变革。

技术调研

官方资料与版本信息

- 开发者指南(Gemini API):Gemini 3 开发者指南,包含模型能力、思考等级、温度设置、结构化输出、函数调用与工具使用参数等细节(详见文末参考链接)。

- IDE 能力(Gemini Code Assist):Gemini 3 已在 VS Code 与 IntelliJ 的智能体模式中逐步开放,具备模型自动回退与来源标注等能力,适合落地日常工程(详见文末参考链接)。

- 模型介绍(DeepMind):官方对 Gemini 3 的定位、对比与基准数据,明确强调其在前端质量、屏幕理解和复杂交互生成上的显著提升(详见文末参考链接)。

前端代码生成能力的改进点

- 更强的屏幕与界面理解:在 ScreenSpot-Pro 等基准上表现显著提升,意味着对 UI 结构、布局、交互层级的理解更可靠,可从设计稿与截图提炼结构化代码。

- 更稳定的复杂逻辑合成:在 LiveCodeBench Pro 的竞争性编程评分显著提升,体现为复杂组件逻辑、状态管理与交互流程的生成质量更高、可维护性更强。

- 更好的跨模态协同:文本 + 图片 + 原型视频 + 代码混合输入,利于“设计到代码”的流水线式转换,以及对动效/交互动机的还原。

- 更贴近工程语境:在 IDE 智能体模式中支持工具调用与上下文跟踪,更适合把需求、规范、已有代码库贯穿到生成过程,解决“脱离项目语境”的老问题。

UI 审美能力的阶段性提升

- 风格覆盖更广:能生成更丰富的样式与布局变化,并在 Figma/代码双端提供更高的一致性(官方案例与合作方评价显示 UI 品质提升)。

- 结构与语义更稳:不仅“好看”,更会将设计语义映射到语义化标签与合理的 CSS 架构(例如 BEM/Utility-first)以便后续维护。

- 视觉对比示意:见文中“Gemini 3 vs 2.5 前端/UI 能力对比图”,其中以屏幕理解与代码生成质量为两项代表性维度展示差异。

开发者指南

最佳实践与提示词技巧

- 明确角色与边界:为模型设定“资深前端/游戏工程师+约束条件”,减少跑题与风格漂移。

- 分阶段输出:先列功能清单与接口,再生成骨架代码,最后细化样式与交互,避免一次“端到端”导致质量不稳。

- 控制“思考等级”:Gemini 3 新增

thinking_level,复杂任务使用默认或medium/high,简单任务可降为low以降低延迟与成本。 - 温度设置策略:官方建议 Gemini 3 默认温度(约 1.0)更稳定,刻意降低可能引发循环或推理退化,尤其在复杂任务中。

- 结构化输出:对组件树、样式变量、交互状态,要求以 JSON/表格输出,再据此生成代码,提升可验证性与一致性。

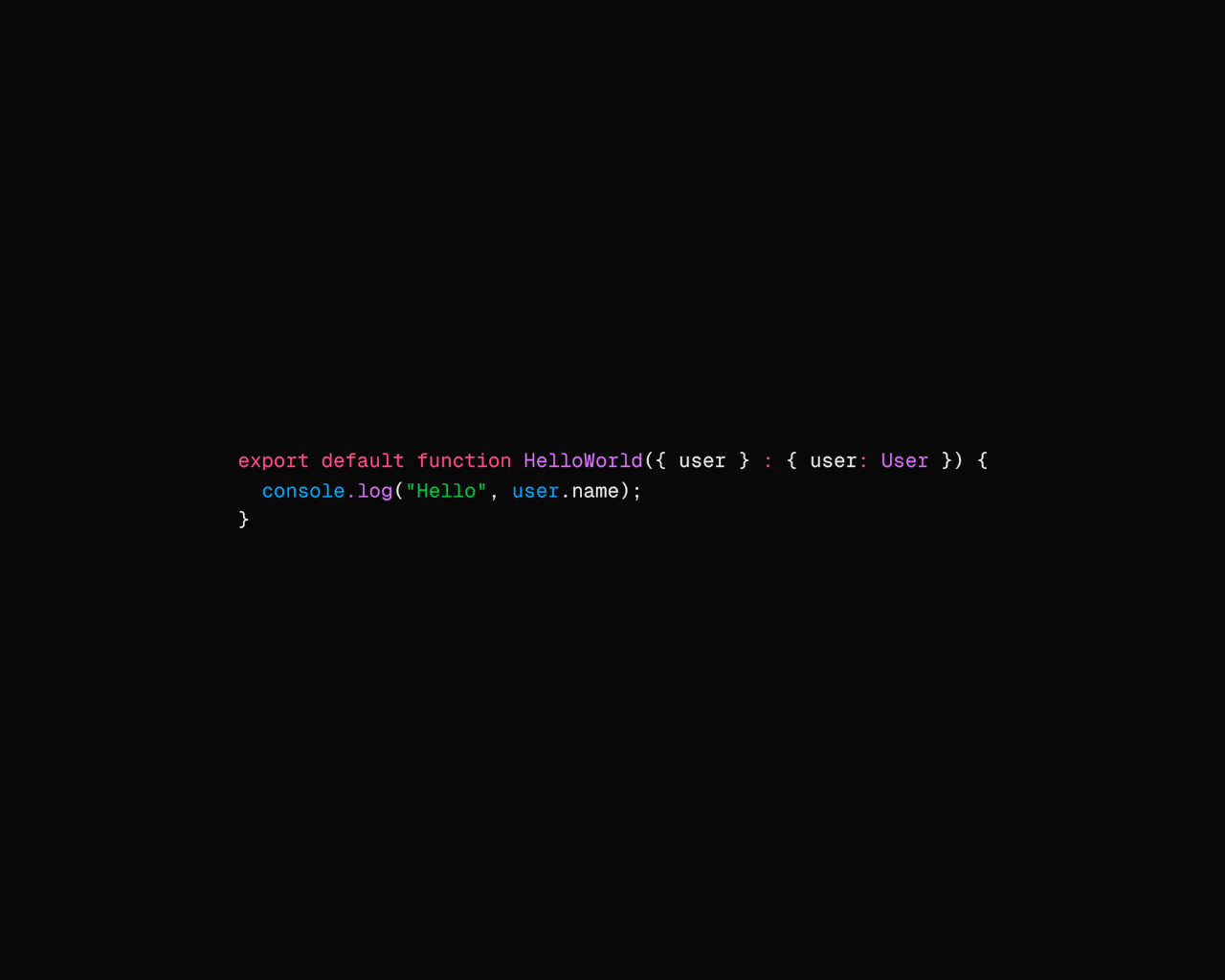

示例(Node/JS SDK 调用骨架,便于前端团队集成):

1 | import { GoogleGenAI } from "@google/genai"; |

与传统开发流程的整合方案

- IDE 智能体模式:在 VS Code/IntelliJ 通过智能体模式将“需求 → 生成 → 重写 → 测试 → 评审”放入同一对话中,支持工具调用与上下文引用。

- 需求规范协作:结合 Figma/需求文档,先要求模型输出“组件树+样式变量+交互事件表”,再生成代码,减少返工。

- 渐进式重写:将已存在的项目代码作为上下文输入,让模型在“保留接口与约定”的前提下做局部重构或性能优化。

代码质量控制策略

- 规则明确:在提示中显式要求 ESLint/Prettier 规范、TypeScript 类型完整、错误处理与边界条件覆盖。

- 自动验证:要求模型输出测试用例草案与关键断言,再人工完善并纳入 CI。

- 评审与对比:引导模型给出“修改前/后差异清单、复杂度变化与性能影响”,同时人工二次评审。

工作流变革分析

- 从“写代码”转为“设规范+验结果”:提示与验收标准设计的重要性上升,编码变为验证与微调。

- 设计到代码一体化:UI/交互规范与代码生成更紧密,视觉与结构一致性更易把控。

- 团队角色重构:更需要“系统化思维+工程把关”的前端 Tech Lead,初级工程师转向测试、质量与集成保障。

效果对比与图示

- 前端/UI 能力对比:见图

Gemini 3 vs 2.5,展示 ScreenSpot-Pro(屏幕理解)与 LiveCodeBench(代码生成质量)代表性指标。 - 前端工作流图:见图“前端工作流(提示 → 规划 → 生成 → 测试 → 评审 → 部署)”。

未来展望

下一代 AI 代码助手的进化方向

- 设计到代码的高保真:更强的屏幕/原型理解,直接生成“可运行的高保真组件库与交互逻辑”。

- 工具编排与自主管理:多工具协作更稳定,可在本地/云端环境执行测试、构建与基准比对,形成“闭环开发”。

- 多模态评审:将设计原则、无障碍规范、性能指标与用户反馈并行纳入评审循环,自动给出修正方案。

前端开发者的能力储备

- 系统化提示与验收:掌握提示词工程、设计验收模板与结构化输出,确保生成稳定可控。

- 工具链与质量保障:熟悉 CI/CD、Lint/TypeCheck、单元与端到端测试、可观测性与性能分析。

- 多模态理解与协作:能将设计稿、原型视频、交互说明转化为结构化约束,提升端到端协作效率。

行业变革预测

- 小团队高产:原型-迭代-上线周期显著缩短,单人或小团队能持续输出中等复杂度产品。

- 分工调整:从“手写重复性代码”转向“定义规范+自动化评审+数据驱动迭代”。

- 生态融合:IDE、设计工具与云服务的 AI 能力深度融合,形成统一的“AI-first”产品工程平台。

参考资料

- Gemini 3 开发者指南(Gemini API):https://ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3

- Gemini Code Assist:Gemini 3 在智能体模式中的使用与开放进度:https://developers.google.com/gemini-code-assist/docs/gemini-3

- Gemini API 总览与平台能力:https://ai.google.dev/gemini-api/docs

- Google DeepMind:Gemini 3 模型与基准介绍:https://deepmind.google/models/gemini/

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Edon Wang's Blog!