AI时代前端开发指南

引言

随着大语言模型(LLM)与多模态能力的迅猛发展,前端工程正从“以人为中心的界面开发”走向“以智能为内核的人机协同”。本指南面向一线前端工程师与 Team/Tech Lead,聚焦“如何在真实工程中系统性引入 AI,提高个人与团队产能,并确保可控、可复用、可验证”。文风与结构参考系列文章《提示词工程(一):基本概念与设计原则》和《提示词工程(二):高级提示技术与应用实践》,建议结合阅读:

- 基础篇:/2025/08/19/提示词工程-提示词基本概念/

- 进阶篇:/2025/08/19/提示词工程-提示词提示技术进阶/

一、AI 对前端的影响(从个体到团队)

- 个人效率跃迁

- 代码生成/改写:组件骨架、测试桩、类型补全、错误修复、迁移脚本

- 上下文理解:快速扫读代码库、生成函数文档、提炼接口契约

- 重复性工作自动化:样式批量整理、文案本地化、接口 Mock/数据合成

- 体验设计升级

- 个性化与自适应 UI:基于用户画像与上下文动态调整交互与密度

- 智能输入与纠错:表单智能校验、语义化搜索、自然语言操作

- 多模态交互:语音/图像/文本融合的场景式体验

- 工程化范式变化

- 指令式编程(Prompt-driven dev):需求 → 指令 → 代码 → 验证的闭环

- 语义化协作:PR 描述、设计评审、需求澄清由 Agent 先行“预处理”

- 数据驱动研发:引入“提示词/评测用例/对话日志”新型工件

二、当前 AI 的局限与边界

- 模型局限:推理链长度有限、幻觉与自信错误、对隐式约束不敏感

- 数据局限:私域知识缺失、上下文窗口限制、语义检索召回偏差

- 工具生态:插件能力碎片化、上下游接口不统一、上下文不同步

- 合规风险:敏感代码/数据外泄、第三方服务依赖、License 与版权

- 成本与延迟:长上下文高费用、复杂推理响应慢、调用不稳定

对应策略(概览):

- 用 RAG 增强知识闭环;对关键任务采用自我一致性/多路径验证

- 设计明确输入/输出契约与模板;将推理与行动分离(ReAct)

- 关键链路本地化/容灾;对敏感数据脱敏与最小权限隔离

三、AI 时代前端的核心竞争力

- 以用户为中心的人机交互(HCI)

- 语义化操作与可达性;低干扰的智能建议;可解释与可撤销

- 业务建模与领域抽象

- 从“写页面”转向“建能力”:状态机、工作流、可组合的 UI 与服务

- 工程化与平台化能力

- 脚手架、规范化目录、代码生成模版、质量门禁、度量体系

- 数据与评测(Prompt Ops)

- 数据集/基准集/回归集;自动化 A/B;基于用例的提示词与 Agent 评测

- 提示词工程与高级提示技术

- 从结构化提示到 CoT/ToT/Prompt Chaining/ReAct,自上而下构建可靠性

- 参考:

- 基础篇:/2025/08/19/提示词工程-提示词基本概念/

- 进阶篇:/2025/08/19/提示词工程-提示词提示技术进阶/

- Agent 工程

- 单 Agent 提效到多 Agent 编排(任务分解/角色分工/结果汇总)

- 工具路由、上下文治理、记忆与长期状态

四、趋势观察与技术路线

- 工具链智能化:IDE 原生 Agent、Repo 级上下文索引、评测回路内建

- 多模态前端:Canvas/WebGL/WebGPU + 语音/图像/视频的端侧推理

- 本地与边缘:LLM/Embedding 本地运行,降低隐私与延迟风险

- 浏览器原生 AI:WASM + WebGPU 推理、端云协同调度

五、落地方法论:一个可复制的前端 AI 工作流

以下工作流可以直接嵌入你的团队日常。

- 需求澄清(Prompt 模板)

1 | === 角色 === |

- 技术方案(结构化产出)

1 | 请基于以下约束生成前端技术方案: |

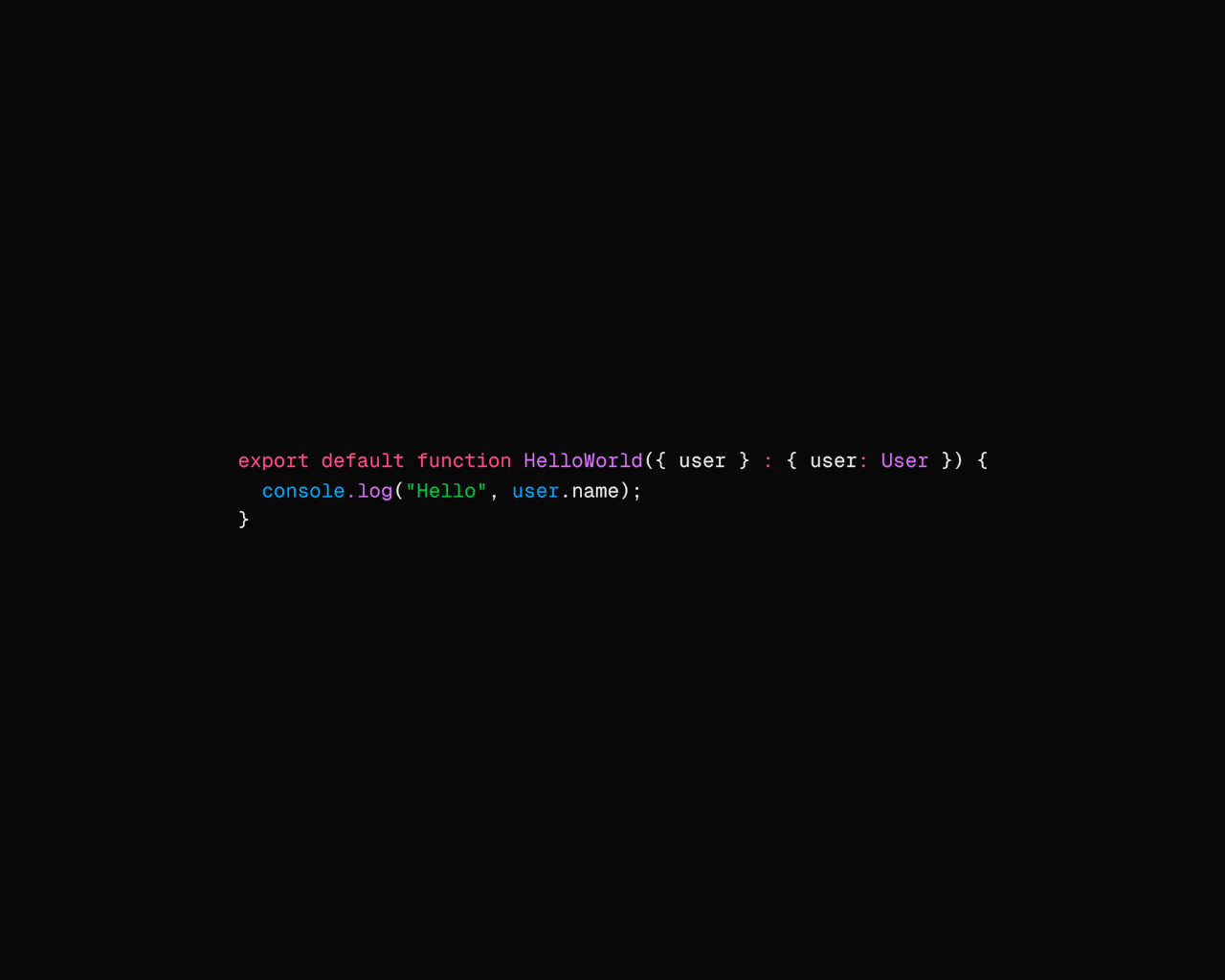

- 脚手架与代码生成(Few-shot + 约束)

1 | 请生成“可复用的表格查询页”组件: |

- 测试与回归(自我一致性)

- 针对关键逻辑生成 3 条以上不同路径的用例,采用投票/一致性校验结果

- 性能与可观测

- 基于 Lighthouse 指标给出优化建议与代码 Diff

- 自动生成埋点字典、事件说明、看板配置

- 文档与评审

- 自动生成变更日志、API 文档、迁移指南;生成 PR 描述模板

- 上线与复盘

- 发布前自检清单;发布后自动汇总指标与回归建议

六、工具与平台选型建议

- IDE 类:Cursor、Trae、Codeium、Copilot —— 优先选择可读取全仓库上下文与支持自定义 Agent 的方案

- 通用大模型:DeepSeek、GPT、Claude —— 结合任务选择,关注成本/上下文长度/推理能力

- 检索与知识库:向量数据库 + 文档分块策略(结合 RAG)

- 评测与监控:提示词版本管理、自动回归、对话与生成日志

实践建议:先从“单 Agent + 明确任务模板”起步,逐步引入“多 Agent 编排 + 工具路由”。

七、度量与治理:让智能化可控可复用

- 产能指标:需求到代码的周期、PR 通过率、重复劳动占比下降

- 质量指标:单测覆盖、线上告警、性能分数、回归用例通过率

- 经济性:Token 成本/调用次数、生成后人工修订时长

- 治理:提示词与 Agent 工件的版本化、可复用模板库、知识库新鲜度

八、安全与合规清单

- 数据安全:对敏感字段脱敏;最小化数据暴露;本地模型优先

- 代码安全:第三方代码/生成代码的 License 审查;依赖漏洞扫描

- Prompt 注入:对模型输入做“净化与白名单”;在工具调用时进行严格参数校验

- 审计追踪:保留对话与生成记录,关键生成需二次人工确认

九、团队落地路线图(对应你的大纲四个等级)

- L1(问答式使用):规范化提问模板;对生成结果要求“用途+验收”

- L2(IDE 辅助):建立 Repo 级上下文;沉淀常用代码模版与术语表

- L3(单 Agent 指令式):为关键流程设计结构化提示与评测用例;引入 RAG

- L4(多 Agent 协作):任务编排、角色分工、工具路由、结果聚合;引入一致性与仲裁机制

结语

拥抱 AI 的关键不是“是否使用”,而是“以工程化的方法把 AI 融入你的开发工作流”。从一个可复制的模板开始,持续沉淀你的提示词、数据与评测,把个人效率红利升级为团队的系统能力。下一步,建议你选取一个存量页面/模块,按本文工作流跑通一轮,并用度量数据证明价值。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Edon Wang's Blog!